12/3(木)見たかった!穴あき雲

12/2(水)大美野幼稚園の12月

12/1(火)今日から師走(しわす)!

気が付けば12月。和風月名は「師走(しわす)」と言います。「教師が走り回るほど忙しくなる月」と思われている方も多いのですが、実はこの「師」は「僧侶」のことを言います。

昔、12月になると各家庭で僧侶を招き、お経を読んでもらっていました。僧侶が忙しく東奔西走するので「師馳す(しはす)」となり、それが変化し「師走」となったそうです。いずれにしても、誰もが「走る」忙しさを感じる月ですね。

この他「年果つ(としはつ)」や、四季が果てる「四極(しはつ)」などが変化したとの説もあるそうです。いろいろあった令和2年もいよいよ最終月です。自身の一年を静かに振り返り、新たな気持ちで令和3年を迎えたいものです。

今日の早朝、キリっと澄み切った空に、満月を発見!何かいいことがありそうな・・と幸せな気持ちになりました。

11/30(月)九度山の富有柿

11/27(金)山茶花(さざんか)

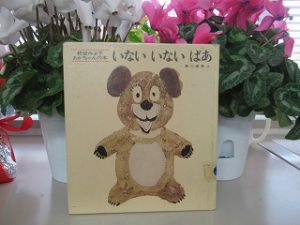

11/25(水)いない いない ばあ!

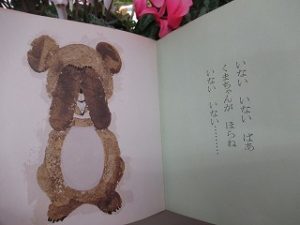

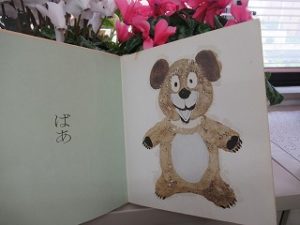

児童文学作家・松谷みよ子作・あかちゃんの本「いないいないばあ」(童心社)が絵本で初の700万部突破のニュースを見ました。懐かしくって幼稚園の図書を探すと、ありました!赤ちゃんの絵本コーナーにちゃんとお行儀よく並んでいました。見つけただけでなんだかとっても幸せな気持ちになりました。

1967年(昭和42年)赤ちゃん絵本として出版された小さな本。顔を隠したねこやくまが、ページをめくると「ばあ」と顔を出して現れます。そのくり返しが子どもたちにはたまらなくうれしい絵本です。出会いの絵本「ファーストブック」の定番でもあります。

昔、サンタさんは、どの子にも本をプレゼントしていると信じていた子どもの頃、枕元に置かれた本は私にとって宝物でした。少し大きくなって、本以外のプレゼントもあると知ったとき、少し驚きはしましたが、大切な思い出です。

今年のサンタさん、子どもたちに大きな夢がいっぱい詰まった本のプレゼントもいいのではありませんか?

11/24(火)感謝!

11月23日は勤労感謝の日でした。「勤労感謝の日」とは、「勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝し合う」という趣旨で制定誰た祝日です。由来は「新嘗祭(にいなめさい)」といって新しい穀物を神様に奉り恵に感謝するお祭りです。

昔から「食」を大切にしてきた日本らしい習慣です。食事の際の「いただきます」「ごちそうさま」のことばも食への感謝が込められた言葉です。

今では、農作物に限らず全ての生産を祝い勤労をねぎらう「勤労感謝の日」。互いを思いやる温かい心を改めて見直したい日です。家族の間でも「ありがとう」「おつかれさま」と声をかけ、いたわり合う姿勢を大切にしたいものですね。

幼稚園では、日頃お世話になっている方々に感謝の思いを伝える花束贈呈を行いました。年長組のみんなが思いを込めて作った花束、私もいただきました。ありがとう!

11/20(金)「愛」の変化

昨日、朝日新聞朝刊に掲載されていた三省堂「新明解国語辞典」の宣伝が、気になりました。中学生の頃初めて出会い、その後、改訂される度に購入していた国語辞典です。この赤、お気に入りなのです。

言葉の意味は、時代を経て様々に変化しています。その中の「愛」に着目してみました。

1 第3版(1981年2月発行)

・愛情、そのものに尽くすことこそ生きがいと考え、自分をその中に没入させる心。

2 第5版(1997年11月発行)

・個人の立場や利害にとらわれず広く身のまわりのものすべての存在価値を認め、最大限に尊重していきたいと願う、人間本来の暖かな心情

3 第8班(2020年11月発行)

・個人の立場や利害にとらわれず、広く身のまわりのものすべての存在価値を認め、最大限に尊重していきたいと願う、人間に本来備わっているととらえられる心情

3版では、没入と言う言葉で、シンプルに表現されていた「愛」。時代を経ると複雑に変化しています。さらに、5版から8版では、暖かが削られています。辞書を読むって、面白いものです。